人事担当者が知っておきたい障がい者雇用に関する法律について

はじめまして。社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所の洞澤(ほらさわ)と申します。普段は一般企業や障がい者向けの福祉施設などの顧問社会保険労務士として障がい者雇用や助成金申請などのサポートを行なっております。今回のコラムでは、障がい者雇用に関する法律について、企業の人事担当者の方々に知って頂きたい内容を、法律別に順番に解説いたします。

障害者雇用促進法

障害者雇用促進法とは

障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)は、障がい者がその能力を発揮し、職業を通じて自立した生活を営むことを支援するために制定された法律となります。この法律の目的は、「障がいのある人もない人も、等しく働くことができる社会の実現」にあります。単なる雇用の数を増やすことだけでなく、職場環境の整備や偏見の解消、能力開発など、雇用の質を高めることも重視されています。

法定雇用率と雇用義務

障害者雇用促進法では、企業に対して一定割合の障がい者を雇用する「法定雇用率」の達成が義務づけられています。

障がい者の法定雇用率(2025年8月時点)

| 区分 | 法定雇用率 | 対象事業主 | 法定雇用義務が生じる従業員数 |

| 民間企業 | 2.5% | 一般の株式会社、合同会社など | 40.0人以上 |

| 国・地方公共団体 | 2.8% | 各省庁・都道府県・市区町村など | — |

| 教育委員会 | 2.7% | 公立小中高等学校など | — |

| 特例子会社を設置している企業 | 実質2.5% | 特例子会社を含めたグループ単位で算定可能 | 40.0人以上(本体+特例子会社) |

補足事項

・2024年4月に民間企業の法定雇用率は2.3% から2.5%に引き上げられました。

・2026年7月以降は2.7%への引き上げが予定されています。

・法定雇用率は、常時雇用する労働者数に対する割合で算定します(週所定労働時間30時間以上が原則)。

引用:厚生労働省ホームページより

上記の法定雇用率についてですが、例えば、従業員数が100人の企業の場合、計算をすると雇用しなければならない障がい者は2.5人以上となりますが、端数は切り捨てとなりますので、実際には2人障がい者を雇用する必要があるという事となります。

法定雇用率の人数要件が満たされない場合ですが「障害者雇用納付金制度」により、不足人数1人あたり月額5万円(常用労働者100人超企業)の納付義務が発生します。一方で、法定雇用率を超えて障がい者を雇用している企業に関しては「報奨金」などが支給される場合があります。

雇用対象となる障がい者の範囲

雇用義務のカウント対象となるのは、原則として自治体から発行された以下の障がい者手帳を所有している方になります。

①身体障がい者(身体障害者手帳)

②知的障がい者(療育手帳等)

③精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳)※発達障害を含む

特に、精神障がい者については2018年から法定雇用率の算定対象に加えられ、雇用の場面での対応が一層重要になっています。

障がい者差別の禁止

2016年の改正で新たに加えられたのが、「障がい者に対する差別の禁止」です。

企業は、募集・採用・賃金、配置、昇進、教育訓練などの雇用に関するあらゆる局面において、以下のような障がいを理由とする不当な差別的取扱いを行ってはならないとされています。

・障がい者である事を理由に障がい者を排除すること

・障がい者に対してのみ不利な条件を設けること

・障がいのない人を優先すること

【差別に該当する例】

①障がいを理由に面接を断る

②業務内容の制限を説明なく一律で行う

③健常者と同等に勤務できないことを理由に雇用契約を結ばない

企業には、すべての従業員に対して等しく公正な取扱いを行うことが求められています。

合理的配慮の提供義務

企業には、障がいのある従業員が不利益を受けないよう、「合理的配慮」を提供する義務があります。これも2016年改正で明文化されました。

合理的配慮とは、障がい者が職場で働くうえで生じる困難を、過度な負担とならない範囲で取り除くための措置を指し大きくは以下の二つの措置となります。

・募集及び採用時においては、障がい者と障がい者でない人との均等な機会を確保するための措置

・採用後においては、障がい者と障がい者でない人の均等な待遇の確保または障がい者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置

<募集・採用時の合理的配慮の例>

◆視覚障がいがある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと

◆聴覚・言語障がいがある方に対し、筆談などで面接を行うこと

<採用後の合理的配慮の例>

◆肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと

◆知的障がいがある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひとつずつ行ったりするなど作業手順を分かりやすく示すこと

◆精神障がいがある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること

提供にあたっては、企業は配慮を必要としている方について必要な配慮事項の有無について確認をした上で対応の可否を判断し、結果を説明する義務があります。また、一緒に働く上司や同僚に、障がいの特性や配慮事項について理解してもらえるよう説明する必要があります。

なお、「過重な負担(著しい困難を伴う)」と判断される場合は、合理的配慮の提供義務は除外されますが、その判断根拠の整理及び説明をする事が求められます。

雇用状況報告と指導監督

すべての事業主は、毎年6月1日時点の障がい者の雇用状況を、ハローワークに報告する義務があります。これを「障害者雇用状況報告書」と呼びます。

提出期限:例年6月1日時点の状況を7月15日頃までに提出(年度により変動あり)

報告内容は、障がい者の人数・雇用形態・障がいの種類・雇用率などです。虚偽報告や未提出は行政指導の対象となり、法定雇用率未達成が継続すると、企業名公表や納付金徴収といった厳しい措置に発展する場合もあります。

障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)

障がい者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小企業を対象に、厚生労働大臣が「優良な中小事業主」として認定する「もにす認定制度」もあります。制度活用により、企業イメージの向上や公共調達での加点などの効果が期待できます。

障害者雇用促進法まとめ:制度を「義務」から「成長機会」へ

障害者雇用促進法は、単なる雇用義務を課す法律ではなく、企業が多様な人材とともに働くための「基盤づくり」の法律です。法定雇用率を達成することにとどまらず、障がい者に対しての合理的配慮や職場定着支援、社内理解の促進を進めることで、障がい者も企業も互いに成長できる環境を築くことを意識していくことが重要となります。

人事担当者としては、法令知識に基づいた対応と、実務上の柔軟な工夫の両面を大切にしながら、障がい者雇用及び継続的な定着を促す職場づくりを目指すことが重要となります。

なお、障害者雇用促進法につきましては別のコラムにて詳細について解説できればと思います。

参考:厚生労働省ホームページより

障害者総合支援法

障害者総合支援法とは

障害者総合支援法(正式名称:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)は、2013年4月1日に施行された法律で、障がい者及び障がい児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした法律で、従来の「障害者自立支援法」に代わる形で制定され、「障がいの有無にかかわらず共に生きる社会の実現」を理念に掲げています。

障害者自立支援法制定から障害者総合支援法制定までの背景

障害者自立支援法(2006年施行)は、「応益負担」(利用するサービスに応じた自己負担)を導入したことなどから、障がい当事者や関係者から強い批判を受けました。特に、所得が少ない障がい者にも一定の負担を求める仕組みが「自立支援」と矛盾するとの声が上がり、裁判にまで発展しました。こうした社会的状況を受け、政府は障害者基本法の改正や障害者制度改革推進会議での議論を経て、より包括的で柔軟な支援制度を目指し、障害者総合支援法を制定するに至りました。

障害者総合支援法の基本理念

障害者総合支援法では、以下のような基本理念が掲げられています。

① 全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念

② 全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現

③ 可能な限りその身近な場所において必要な(中略)支援を受けられること

④ 社会参加の機会の確保

⑤ どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと

⑥ 社会的障壁の除去

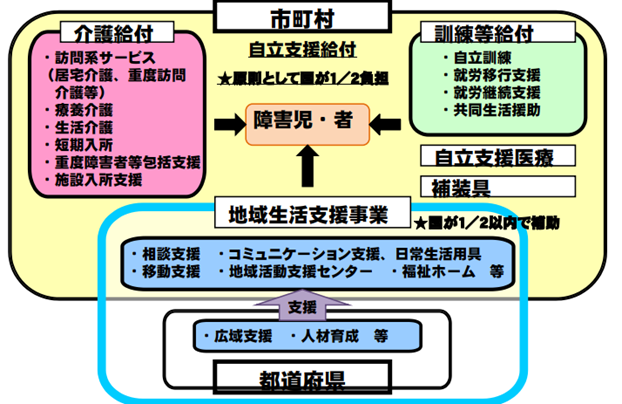

障害者総合支援法の主なサービスの内容

障害者総合支援法のもとで提供されるサービスは、大きく分けて以下のとおりです。

(1)障がい福祉サービス

① 介護給付

居宅介護(ホームヘルプ):自宅での入浴、排泄、食事などを支援

重度訪問介護:重度の障がい者への包括的な介護

行動援護:知的・精神障がいなどにより行動に困難を伴う人への支援

短期入所(ショートステイ):一時的な施設利用

② 訓練等給付

就労移行支援:一般就労を目指す訓練

就労継続支援A型・B型:働く場の提供(A型は雇用契約あり、B型は非雇用)

自立訓練(機能・生活):生活力の向上を支援

(2)地域生活支援事業

市町村が主体となり提供する支援で、障がいの種別を問わず利用可能です。

移動支援:外出の際の付き添い

日中一時支援:一時的な見守り・活動支援

相談支援事業:障がい福祉サービスの利用計画作成や相談対応

地域活動支援センターとの連携強化事業:地域において孤立を解消するための支援

など

障害者総合支援法に基づく給付・事業

対象者の拡大と「難病等」への対応

障害者総合支援法では、対象者を従来の「身体・知的・精神障がい者」から「難病等」にまで拡大しました。これにより、難病を持つ人々も必要に応じて障がい福祉サービスを受けられるようになりました。対象となる疾病は厚生労働省により定められており、2025年までに段階的に拡充が図られています。

利用の仕組み

障がい福祉サービスを利用するには、以下の手続きが必要です。

①市町村に申請

②障がい支援区分の認定(区分1~6)

③サービス等利用計画の作成

④支給決定・受給者証の交付

⑤サービス事業者と契約、利用開始

このように、ケアマネジメント的な視点が導入され、支援の必要性に応じた合理的な支給が行われるようになっています。

財政と負担

基本的に、障がい福祉サービスは公費負担(国・都道府県・市町村)と利用者の自己負担(原則1割)によってまかなわれます。ただし、所得に応じて月額の負担上限が設けられており、低所得者層への配慮もなされています。

また、自治体が主体となって柔軟に事業を展開できる仕組みがあるため、地域格差の是正や実情に即した支援が期待されています。

障がい児支援との関係

障害者総合支援法は、18歳以上の障がい者を対象としていますが、18歳未満の障がい児に対しては「児童福祉法」に基づく「障がい児通所支援」や「障がい児入所支援」が関するサービスが提供されています。18歳になるタイミングで切れ目のない支援を意識し、障害者総合支援法と連携しながら実施されるのが基本方針となります。

就労支援と社会参加

障害者総合支援法は、「働くこと=生活の自立」において重要な役割を果たすと位置づけており、以下のような仕組みを整備しています。

①就労系サービスの多様化(移行支援、継続A型・B型)

②地域のハローワーク等との連携

③企業への就労定着支援

これにより、障がい者の就労の機会拡大や、社会参加の促進が図られています。

今後の課題と展望

障害者総合支援法は、一定の成果を上げてきましたが、今後の課題も残されています。

①地域格差の解消:自治体ごとの支援水準やサービス量のばらつき

②人材不足の深刻化:介護・福祉従事者の確保と待遇改善

③支援の質の向上:個別性への対応、ケアの質保証

④障がい理解の促進:社会全体の意識改革と合理的配慮の実践

障害者総合支援法まとめ

障害者総合支援法は、障がいのある人々の生活を支えるための重要な制度であり、「支援が必要なすべての人に適切な支援を提供する」という考えに基づいて構築されています。高齢化や多様化が進む社会の中で、法制度も変化を求められており、今後も柔軟かつ持続可能な仕組みの整備が求められています。

参考:厚生労働省ホームページより

障害者差別解消法

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、障がいのある人もない人も、互いに尊重し合いながら共に暮らせる社会を目指すための基本法です。

2016年の施行以来、行政機関や民間事業者が障がいのある人に対して不当な差別を行わず、必要に応じて「合理的配慮」を提供することが求められてきました。そして2024年4月には、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化され、社会全体での実践が本格化しています。

制定の背景

この法律の根底には、障がいを「個人の問題」ではなく「社会の側の障壁」として捉える発想があります。2006年の国連「障害者権利条約」採択を受け、日本でも2013年に本法が制定されました。

従来は「保護」や「援助」といった視点が強かった障がい者施策に、「差別解消」「合理的配慮」といった権利保障の視点が加わったことで、障がいのある人自身が意思決定を行い、社会の一員として尊重される制度が整いはじめたのです。

法律の目的と構造

障害者差別解消法の目的は「すべての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」です。そのために次の2つを柱としています。

(1)不当な差別的取扱いの禁止(第7条)

障がいを理由として、合理的な理由もなくサービス提供や雇用などにおいて不利益な扱いをすることは禁止されています。

【不当な差別的取扱いの例】

・受付の対応を拒否する。

・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。

・学校の受験や入学を拒否する。

・不動産会社において障がい者向けの物件はないと言って対応しない。

・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。

引用:内閣府ホームページより

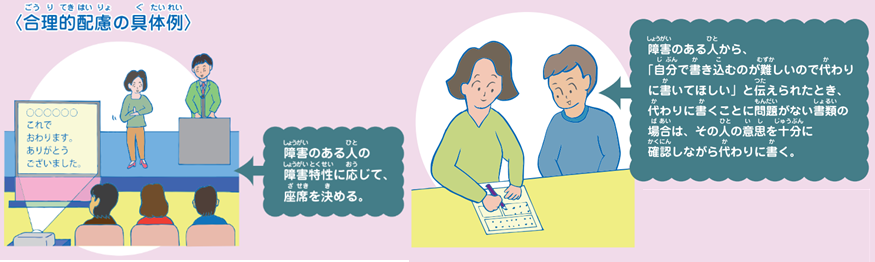

(2)合理的配慮の提供(第8条)

障がいのある人が困難を感じた場合に、その障がい特性に応じた支援や調整を行うことが「合理的配慮」です。

【合理的配慮として認められる例】

・障がいのある人の障がい特性に応じて座席を決める。

・障がいのある人から「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられられたとき、代わりに書く事に問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。

・聴覚障がい者との筆談対応

・精神障がい者のために面談時間を短く分割

これまでは行政機関にのみ義務付けられていましたが、2024年4月からは民間事業者にも法的義務として課されています。

引用:内閣府ホームページより

合理的配慮とは何か

合理的配慮とは、「違いを前提とした公平な参加機会の保障」です。誰にでも同じ対応をするのではなく、障がいのある人の特性に応じた調整を行うことが求められます。

(1)合理的配慮のポイント

①本人の申し出が原則(申出ベースの対話)

②過度な負担にならない範囲(事業規模や状況を考慮)

③画一的でなく個別対応(マニュアルではなく対話を重視)

企業や団体は「やり方がわからない」では済まされず、継続的な学習と柔軟な運用が求められます。

義務の対象と責任の広がり

障害者差別解消法における義務の対象は次の3つに分類されます。

| 区分 | 不当な差別取扱い | 合理的配慮の提供 |

| 行政機関 | 義務 | 義務 |

| 地方自治体 | 義務 | 義務 |

| 民間事業者 | 義務 | 義務(改正により義務化)※ |

これにより、飲食店、病院、学校、民間企業など、日常生活のあらゆる場面において、合理的配慮の提供が当たり前の時代に入りました。

※民間事業者の合理的配慮の提供の部分について2024年より義務化されました。

実務で求められる対応とは

企業や団体は以下のような実務的な取り組みを求められます。

①社内教育の強化(障がい特性や対話の重要性を共有)

②受付・接客マニュアルの改訂

③相談窓口の整備と記録

④障がい当事者との意見交換の場を設ける

⑤ユニバーサルデザインの活用

また、行政機関や各業界団体が提供する「合理的配慮の手引き」や「事例集」も積極的に活用すべきです。

相談・救済の仕組み

違反があった場合でも、原則として「訴訟」よりも「対話による解決」が重視されます。

①市区町村による相談対応

②各地域の合意形成支援機関

③法務局や人権擁護機関による人権救済

行政は必要に応じて勧告や助言を行い、調整的役割を担います。企業にとっても、早期相談・対話がリスクマネジメントの観点からも重要です。

障害者差別解消法まとめ ~“配慮”はコストではなく価値~

障害者差別解消法は、障がいのある人に「特別な権利」を与える法律ではなく、「あらゆる人の尊厳が守られる社会をつくるための共通ルール」です。

合理的配慮は「余計な手間」ではなく、すべての人にとって暮らしやすい環境づくりへの第一歩です。障がいのある人への対応を見直すことは、接客・サービス・組織文化そのものの質を高める機会でもあります。

障害者差別解消法の理念を真に実現するためには、単なる法令順守にとどまらず、日々の業務の中で「対話」「共感」「柔軟性」をもって対応し続ける姿勢が何よりも重要です。

今後、障害者差別解消法は「人権保障の基盤」として、社会の成熟度を測る指標となっていくでしょう。

参考:内閣府ホームページより

その他障がい者雇用に関連する制度

障がい者雇用に関連する法律や制度について

障がい者雇用に関連する制度は、今まで取り上げてきました3つの法律以外にも多岐にわたります。労働関係では、労働基準法や最低賃金法により、障がいのある人も他の労働者と同様の権利が保障されます。社会保障制度としては、障がい基礎年金や障がい厚生年金(国民年金法・厚生年金保険法)、雇用保険法による就職困難者向け給付、生活保護法による生活支援などが該当します。企業には、障がい者雇用に対する税制優遇措置(租税特別措置法)もあります。

さらに、特別支援教育を定める学校教育法や、バリアフリー法など、就労前・通勤環境を支える法制度も存在します。公務員採用においても国家公務員法等に基づき、採用枠や合理的配慮が設けられています。

これらの制度は相互に補完し合い、障がい者の自立した就労を支える重要な仕組みとなっています。ここでは労働関係や社会保障制度、学校教育法やバリアフリー法などについて解説いたします。

労働基準法

労働基準法は、すべての労働者を対象とした労働条件の最低基準を定める法律であり、障がい者も当然その保護の対象です。労働時間、休憩、休日、割増賃金、解雇規制などの規定が適用され、障がいを理由に不当な差別的扱いをすることは許されません。たとえば、合理的な理由なく障がい者のみ残業を強制する、休憩時間を与えないなどの行為は違法とされます。

最低賃金法

障がい者も、原則として最低賃金が適用されます。ただし、著しく労働能力が低い場合には、「最低賃金の減額特例許可制度」があります。これは、所定の手続を経て労働局長の許可を受けた場合に限り、最低賃金以下の賃金設定が認められる制度です。適用にあたっては、障がい者の尊厳や就労意欲を損なわないよう慎重な運用が求められており、ほとんどの場合は、許可がおりませんので障がい者を雇用する場合においても最低賃金法が適用されると認識した上で障がい者を雇入れていただければと思います。

労働契約法

労働契約法とは、労働者と使用者の間の労働契約に関するルールを定めた法律です。労働契約の締結、変更、終了など、労働関係全般に関する基本的なルールが定められていますが障がい者に関しても労働契約法が適用されます。例えば有期労働契約で障がい者の方を通算5年以上雇用した場合、該当する障がい者の方は無期雇用契約に転換することも可能となります。また、原則としては障がい者の方の合意なく一方的に賃金減額などの労働条件不利益変更につきましても禁止されております。企業に求められる安全配慮義務違反につきましても法5条で定められており障がい者の方につきましても適用されます。

労働安全衛生法

職場の安全と健康を確保するための法律であり、障がい者の就労環境にも適用されます。障がいの種類に応じて、作業内容や設備面の配慮が必要になることがあり、事業者はそれを踏まえたリスクアセスメントや職場配置を行う必要があります。また、精神障がいや発達障がいを持つ労働者へのストレス対応やメンタルヘルス対策も重要な課題となります。

職業能力開発促進法

職業能力開発促進法は、働く人が必要な知識や技能を身につける機会を確保することを目的とした法律で、障がい者に対する職業訓練や支援もその対象に含まれています。国や都道府県が設置する職業能力開発校や障害者職業能力開発校では、パソコン操作や軽作業、事務補助など、障がい特性に応じた実践的な訓練が行われています。視覚・聴覚・知的・発達などの障がいに応じて、教材や指導方法が個別に工夫され、必要に応じて手話通訳や点字教材も活用されます。

また、障がい者を雇用する企業に対しては、企業内訓練(OJT)の支援や、職場定着を促すジョブコーチの派遣なども助成金制度化されており、就労後の支援体制も整備されています。これらの取り組みは、障がい者自身の「できること」を増やし、自信と自立を促すと同時に、企業側の障がい者雇用への理解促進にもつながっています。

このように、職業能力開発促進法は、障がい者の雇用と能力向上を一体的に支える重要な仕組みとなっています。

雇用保険法

雇用保険法では、障がい者を「就職困難者」と位置づけ、通常よりも長期間の基本手当(失業給付)を受給できる特例があります。一般の求職者に比べ、給付日数が延長されるほか、再就職手当などの各種給付も適用されます。これにより、就職までに時間を要する障がい者の生活を支え、安定した職業生活への移行を後押しする仕組みとなっています。

生活保護法

生活保護法は、生活に困窮するすべての人を対象に最低限度の生活を保障し、自立を支援する制度です。障がい者についても、就労が困難な場合や障がい年金などの収入だけでは生活が成り立たない場合に、生活扶助や住宅扶助、医療扶助などの各種支援を受けることが可能です。また、福祉事務所が中心となり、必要に応じて就労支援や医療・福祉サービスとの連携も図られます。障がい特性を踏まえた支援計画の策定により、生活の安定と可能な範囲での自立を促す仕組みが整えられています。

障がい者雇用の促進を目的とした税制優遇

障がい者雇用の促進を目的とし、障がい者を雇用している企業を対象に以下のような税制優遇が制度化されています。

①事業所税の軽減措置(地方税法)

障がい者の雇用によって、事業所税(従業員割)の課税標準となるべき従業員給与総額の算定で、障害者に支払う給与総額を控除できます。

②助成金の非課税措置(法人税・所得税)

障がい者雇用に関連して国や自治体から受けた助成金(例:作業施設整備費など)を、固定資産取得や改良に充てた場合、法人税では損金算入、所得税では総収入から不算入とすることができます。

これらの制度を利用するには、事前にハローワークなどで「優遇対象証明書」を取得する必要があります。税制の内容や適用要件は、自治体や年度により変更されることがあるため、最新情報の確認するようにして頂ければと思います。企業は障がい者雇用に取り組むことで、法定雇用義務を果たすと同時に、これらの税制優遇を活用することでコスト負担の軽減や設備投資の促進にも繋げられますので制度をぜひご活用頂ければと思います。

引用:厚生労働省ホームページ

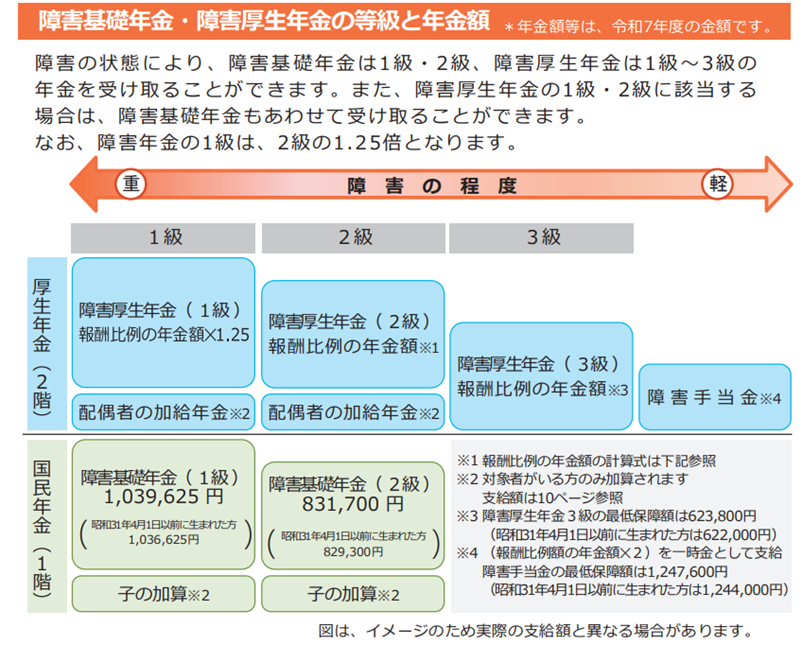

障がい年金制度

障がい年金は、病気やケガによって日常生活や就労が制限されるようになった人に対して支給される公的年金制度で、障がい者の生活と社会参加を経済的に支える仕組みです。主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

障害基礎年金は、国民年金に加入(厚生年金保険の被保険者を含む)している人(自営業者や学生など)もしくは国民年金に加入していた方が対象で、初診日時点で20歳以上65歳未満であれば申請できます。障がい等級1級または2級に該当(障がい等級については年金制度独自の等級制度となりますのでご注意ください)する必要があります。

一方、障がい厚生年金は主に初診日時点で厚生年金保険の被保険者(会社員など)であった方が主な対象で、障がい等級1級~3級のいずれかに該当する場合に支給されます。3級は厚生年金保険独自の制度で、就労が制限される軽度な障がいにも対応しています。いずれも、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要で、障がいの程度や生活への影響に応じて支給額が決まります。配偶者や子どもがいる場合は年金の支給額が加算される場合もあります。

障がい年金は、単に収入補償ではなく、障がいのある人の自立を支援する重要な制度となります。

学校教育法における特別支援教育

特別支援教育は、障がいのある児童生徒がその特性に応じて適切な教育を受けられるようにする制度で、すべての子どもが学びやすい環境を整えることを目的としています。従来の「特殊教育」から発展し、2007年に「特別支援教育」として制度化されました。

対象となるのは、視覚・聴覚・知的・肢体不自由・病弱・発達障がいなどの障がいを持つ児童生徒です。特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室など、多様な形態で教育が行われており、通常の学級との連携も重視されています。

特別支援教育では、障がいのある子ども一人ひとりに合わせた「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」が作成され、教員や専門職が協力して支援を行います。また、将来の自立や就労を見据えた職業教育や社会性の育成にも力が入れられています。

このように、特別支援教育はインクルーシブな社会の実現に向けた教育の柱であり、障がい者の雇用や社会参加の基盤を支える重要な制度となっております。

バリアフリー法

バリアフリー法(正式名称:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)は、高齢者や障がい者を含むすべての人が、安全かつ円滑に移動し、社会参加できる環境を整備することを目的とした法律です。2000年に制定され、通称「バリアフリー法」として広く知られています。

この法律の対象となるのは、鉄道駅やバス停、空港などの交通機関、官公庁や病院、商業施設などの建築物、さらには道路や公園といった公共空間まで多岐にわたります。具体的には、段差の解消、エレベーターやスロープの設置、音声・点字案内の整備、多目的トイレの導入などが義務または努力義務として求められています。

バリアフリー法では、「重点整備地区制度」という仕組みも設けられており、市区町村が駅周辺などを重点エリアに指定し、地域全体でバリアフリー化を進めることができます。これにより、障がい者や高齢者が外出しやすい生活圏づくりが可能となります。

バリアフリー法は、障がい者の通勤や就労機会の拡大、日常生活の自立にも直結する重要な法制度であり、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を支える基盤のひとつです。

まとめ

障がい者の就労支援や社会参加を実現するためには、複数の法律や制度が相互に連携して機能しています。中心となるのは「障害者雇用促進法」「障害者総合支援法」「障害者差別解消法」の3つで、それぞれ雇用義務、生活支援、差別防止と合理的配慮の提供を担っています。

これらに加え、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などの一般労働法令も障がい者にも平等に適用され、働く権利を保障しています。また、職業能力開発促進法や障害者雇用促進法等では、障がい者に対する職業訓練やジョブコーチ制度などが整備され、就労の準備段階を支援します。

経済的な支えとしては、障がい年金制度があり、就労が困難な場合に生活の安定を図ります。生活保護法も、必要に応じて生活扶助を通じた支援を行います。さらに、障がい者を雇用する企業に対しては税制優遇措置があり、雇用拡大へのインセンティブとなっています。

教育面では、特別支援教育が制度化され、個々の特性に応じた学びを保障することで、将来的な自立と就労につなげています。そして、移動や職場環境の整備を進めるバリアフリー法は、物理的障壁の除去を通じて就労や社会参加を後押しします。

このように、障がい者の雇用や生活支援に関わる法律は、分野ごとに役割を持ちつつも密接に関係しており、これらを一体的に理解し活用することが、実効性のある支援につながります。

この記事を書いた人

社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所

特定社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 洞澤 研(ほらさわ けん)

2004年11月に社会保険労務士試験に合格し、その後は事業会社の人事及び社会保険労務士として、一般企業や障がい者の就労継続支援B型や就労移行支援事業所の顧問社会保険労務士として労務管理や助成金、障がい者雇用に関するアドバイス・サポートを行っている。

無料オンライン相談

無料オンライン相談