障がい者雇用の業務切り出し完全ガイド|6ステップ・事例・助成金・注意点を徹底解説

障がい者雇用を進めたいけれど、

「どんな仕事をお願いしたらいいのか…」

「どんな仕事ができるのかわからない…」

悩んでいませんか?

企業が法定雇用率の達成に向けて取り組む際、最終的に目指すべきなのが採用した障がい者の定着になります。

そのためには「適性・能力が発揮できる仕事への配置」が必要であり、障がい者本人の適性や興味を把握するためにも、初めに取り組む作業となる“業務の切り出し”が重要です。

【約7割の企業が業務の切り出しに課題を感じている】

株式会社月刊総務が公開している「障がい者雇用についての調査」によると、障がい者雇用の導入に対し、約7割の回答者が「業務の切り出し」に課題を抱えている状況です。業務の切り出しでは、適性や能力を把握してその人に合う作業を見つけ出す(つくり出す)ことが欠かせません。「能力や適性」に合った仕事でないと、やる気やモチベーションに影響して離職につながる場合もあるため、入念な計画が必要です。

そこでこの記事では、企業の障がい者雇用を成功させるために不可欠な「業務切り出し」の進め方を、実践的な6ステップに分けてわかりやすく解説します。

「まずは業務の切り出し方を相談したい」

という方へ

グリーンリンクラボでは、

障がい者雇用について業務の

切り出しから始まるワンストップの

サポートを提供しています。

目次

障がい者雇用における業務切り出しとは?

障がい者雇用における「業務切り出し」とは、既存の業務を細分化・整理し、障がいのある方に適した形で再構成するプロセスのことです。たとえば、次の目的で実施します。

- 雇用創出のための“任せられる業務”を明確化する

- 本人の特性に適した仕事を提供することで、定着・活躍を支援する

- 職場全体の業務効率化・属人業務の平準化にも寄与する

つまり「業務切り出し」は、会社内の職務についての能力や適性を見ていく最初の一歩です。任せられる仕事を把握したら、ほかにできることはないのか?任せられるものはないのか?というように検討を進めていきます。

まずは以下より、なぜ切り出しが必要なのか、そして国が定める義務についてわかりやすく解説します。

なぜ業務切り出しが必要か|重要な理由

業務切り出しは、雇用のためではなく会社内での活躍と定着のために行う必要があります。

障がい者雇用における最大の課題は「雇ったあとに任せられる仕事がない」という状態です。特に中小企業や業務が属人化しがちな職場では、次のように“任せたいけど、任せられない”という壁に直面します。

- 法定雇用率は達成したが、業務の役割がなく手持ち無沙汰にしている

- 現場から「任せる仕事がない」という声が上がり、配属が進まない

- 業務が属人化しており、切り出しやマニュアル化が進んでいない

このギャップを解消するために必要なのが、「誰でも初めに任せられる業務」の設計、すなわち業務の切り出しです。

たとえば、履歴書や採用面接だけでは障がいのある人の「障がい状況」「特性」を把握することはできません。一方、初めに任せられる業務を整理し、準備しておけば、本人の適性や能力を把握することが可能となります。

【グリーンリンクラボ担当者コメント】

これは、障がい者雇用に限らず、一般の新入社員の研修においても応用が利くため、すべての企業にとって必要性のある準備であるほか、雇用を成功させるための有効な手段です。社内の業務が属人化している、障がい者雇用に取り組む必要があるという場合には、事前準備として業務の切り出しをスタートしてみてはいかがでしょうか。

業務切り出しと合理的配慮・法定雇用率の関係

業務切り出しは、業務全体を見える化するために役立つことはもちろん、障がい者の法定雇用率達成のためにも重要な施策です。

| 概念 | 内容 | 対応例 |

|---|---|---|

| 合理的配慮 | 障がいの特性に応じて、働きやすくなる調整 | 勤務時間変更、配席調整、支援ツール導入など |

| 業務設計 | 任せる業務を特性に合うように構成し直す | 工程の分割、業務分類、マニュアル化 など |

たとえば、企業には障がい者を一定割合で雇用する「法定雇用率」の義務があり、未達成の場合は「納付金」が発生します(雇用人数によって変化)。

なお厚生労働省の発表によると、2024年4月から法定雇用率は2.5%に引き上げられ、2026年には2.7%になる予定です。

特に、一度障がい者雇用をしたものの、すぐに辞められてしまうといった状況が続く会社の場合には、常に法定雇用率の問題を抱え続けます。

このような問題を解決するためにも、企業は「障がい者が安心して働き続けられる環境」の構築に注力しなければなりません。

【グリーンリンクラボ担当者コメント】

当社では業務切り出しを単なる作業分担でなく、個々の得意を活かす“業務設計”として考えています。サポートを通じて企業・障がい者の双方にとって前向きな雇用を生み出しています。

「自社で業務を切り出せない」

とお悩みの方へ

グリーンリンクラボでは、

障がい者雇用について業務の

切り出しから始まるワンストップの

サポートを提供しています。

障がい者雇用における業務切り出しと職務創出支援の進め方|6ステップ

障がい者雇用を成功させるには、単に雇用人数を増やすだけでなく、“働き続けられる環境”を整えることが必要です。その鍵となるのが「業務切り出し」「能力と適性の把握」、「職務創出」です。

ここでは、実際に現場で活用できる業務の設計手順を、6つのステップに分けて紹介します。精神・発達障がいのある方を含む多様な人材が定着し、成長できる仕組みづくりに役立ててください。

- 【ステップ1】現状把握(業務棚卸し)

- 【ステップ2】業務の分析と分類

- 【ステップ3】切り出し業務の選定

- 【ステップ4】業務設計・マニュアル作成

- 【ステップ5】業務の試行とその評価

- 【ステップ6】業務定着と支援体制の整備

*留意事項

業務の切り出しは1回では終わらせずに定期的行うことが大切です。

障がいのある社員の業務遂行力やスキルの変化によって、定期的な「見直し」や「追加」することが効果的です。

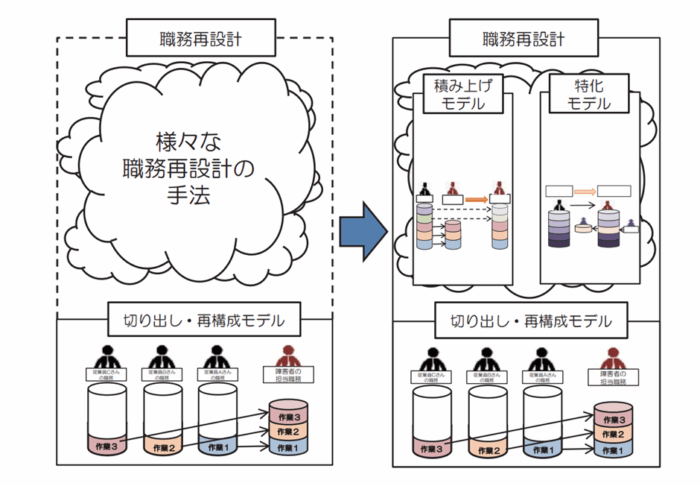

また、精神障がい・発達障がいに対し、職務設計モデルを活用する場合には、以下3つのモデルの併用が有効です。

| モデル名 | 概要 | 活用シーン例 |

|---|---|---|

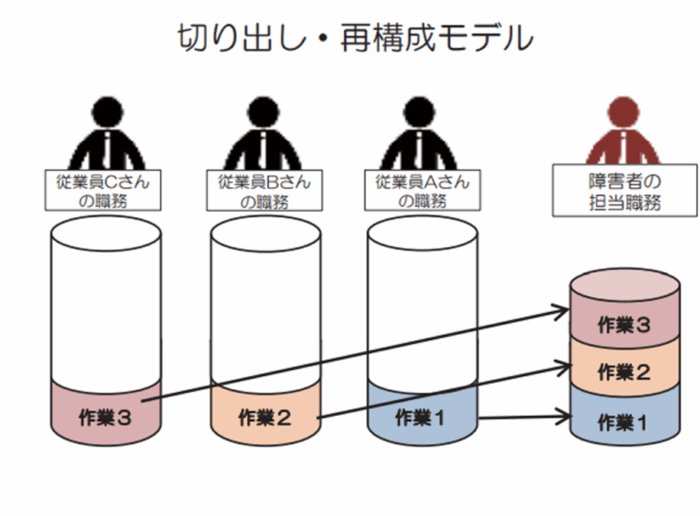

| 切り出し・再構成モデル | 既存業務から工程を分離し、再編成して任せる | ・データ照合 ・画像チェック ・在庫確認 など |

| 積み上げモデル | 小さな作業から始めて徐々に役割を広げる | ・書類回収 ・記録入力 ・請求処理補助 など |

| 特化モデル | 得意分野を見極めて一点集中で戦力化する | ・写真加工 ・パターン認識作業 ・検証作業 など |

今回は、検討初期段階で重要な切り出し・再構成モデルについて解説します。

【ステップ1】現状把握(業務棚卸し)

まず実施したいのが、全従業員が担っている日常業務を洗い出し、業務の種類や頻度等を可視化することです。

特に、繰り返し性が高く、定型的でマニュアル化しやすい業務に着目することで、切り出せる業務を見つけやすくなります。

あわせて、障がい者雇用という目的も考慮しつつ「法定雇用率の達成」「定着支援」「コスト削減」など、組織として何を実現したいのかを明確にすることで、業務の棚卸を効率化できます。

【ステップ2】業務の分析と分類

切り出し対象の業務は、「評価されづらい仕事」のなかに眠っています。

たとえば、洗い出した業務を「専門性が必要な業務」「定型的な補助業務」などに分類してし、難易度、頻度、緊急度などを設定していけば、障がい特性に応じたマッチングの可能性を検討できます。

また洗い出す参考として、以下より「既存業務から切り出す方法」と「新たに業務を創出する方法」について紹介します。

業務切り出し方の考え方

業務を洗い出す際には、以下の4つの軸で評価するのがおすすめです。

| 軸 | チェックポイント |

|---|---|

| 障がい特性との親和性 | 未経験でも対応可能か?工程を分割できるか? |

| 事業側のニーズ | 外注や残業で賄っていないか?他部署にしわ寄せがないか? |

| 継続性 | 定期的・恒常的に発生する業務か? |

| 成果の可視性・成長性 | 手順化・見える化できるか?評価が明確か? |

例として、雑務として発生しやすい郵便物仕分け・スキャン・シュレッダーであったり、メイン業務を支える備品補充・在庫点検、また、デスクワークのサポートとして、データ入力・記録のフォーマット作成などを切り出すことが可能です。

普段、何気なく実施している時間のかかる雑務などを見ていけば、最適な切り出し業務を見つけ出せるでしょう。

新たに業務を創出する方法

洗い出しだけでは業務が不足する場合には、「職務創出(職務再設計)」というアプローチも有効です。

以下に、職務創出の実施手順をまとめました。

- 外注していた業務を内製化する(清掃・名刺整理など)

- バックオフィス業務の補助作業を切り出す

- 社内ヒアリングで“誰かにやってほしい業務”を可視化する

- SDGs・健康経営・ESG関連の企画・庶務を新設する

今ある業務から切り出すだけではなく、新たに業務を生み出すことも可能です。業務の切り出しと並行して検討すると良いでしょう。

【ステップ3】切り出し業務の選定

無事、切り出す業務を見つけたら、定型的で再現性が高く、障がい者にとって遂行可能性の高い業務を候補として選定しましょう。

もし業務を切り出すだけで終わってしまうと、「やらせたい業務」と「できる業務」のギャップが生じ、ミスマッチが起こるかもしれません。ここで重要なのが、本人の障がい特性や希望と照らし合わせながら、業務を以下の3つの視点で分類・再検討することです。

| 分類視点 | 内容 | 具体チェック |

|---|---|---|

| 難易度軸 | 作業の複雑さや判断力の要否 | マニュアル化の可否、属人性の有無 |

| 工程軸 | 業務のどの段階か(準備〜完了) | 前後作業との連携度、独立性 |

| 頻度・継続性 | 単発 or 定期発生 | 継続的発生か?他の業務とセットか? |

視点で分類すれば「担当できる範囲」「最初に任せる工程」「将来広げる領域」が可視化され、無理なく割り振る準備が整います。また、安全面、コミュニケーション要件、設備面などの配慮事項を確認することで、業務切り出しの失敗を回避しやすくなります。

なお、本ステップは、留意事項に記載した職務モデルを活かすことが可能です。

- 切り出し・再構成モデル

複数工程を本人に合う順序で組み直す - 積み上げモデル

難易度をコントロールし段階的に業務領域を広げる - 特化モデル

得意領域だけを専門化し繰り返し精度を高める

上記の検討を経て、各業務が「身体・知的・精神・発達」のどの特性に適合するかを社内で分析したら、その業務が「誰に向いているか」「誰には不向きか」を一覧化しましょう。

【ステップ4】業務設計とマニュアル作成

業務を安定的に任せるために、業務フローを明確化し、必要に応じて業務マニュアルや手順書を作成しましょう。

特に、障がい者雇用においては「慣れればできる仕事」よりも「初日から手順が見える仕事」の方が定着率の向上につながります。次のように、視覚的に理解できる手順、明確なルール、指示内容の文書化が整っていることで、本人の不安も減り、指導者側の負担も軽減されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 作業手順の文書化 | 画像や図を使って1工程ごとに整理 |

| 用語の統一 | 現場で使われる言葉を平易にし、誤解を防止 |

| 成果物の基準 | どのレベルで「完了」とみなすか明記 |

| エラー対応 | トラブル時の連絡先・手順を明記 |

また、マニュアル・手順書を作成する際には、作業場所、使用機器、手順、時間の目安なども具体的に示しておくと安心です。具体性を増すことで、判断の見誤りを防止しやすくなります。

あわせて、業務環境の調整も同時に行うことも大切です。たとえば、短時間勤務・静かな席配置・ICTツールの導入など、合理的配慮に該当する支援策もリスト化し、整備を進めておきましょう。

【ステップ5】業務の試行とその評価

前回のステップまで準備が完了したら、実際に業務を試行(トライアル)し、障がい者が遂行できるかどうかを確認していきます。

なお、設計した業務を実際に運用する際は、“やらせる”のではなく“任せる”意識が重要です。以下に、割り振り時のポイントを整理しました。

| 項目 | 工夫ポイント |

|---|---|

| 最初の業務は「成功しやすいもの」から | 単純・定型・成果が見える業務を |

| 作業量の調整 | 徐々に増やす。初日は半量など段階的に |

| 指示の方法 | 書面+口頭で、事前に共有する |

| 見守り体制 | 専任担当やメンター、声かけ係を明確に |

たとえば、最初に任せる業務を1〜2つに絞り、明確な成果イメージと所要時間を伝えた上で実施します。

また、初日は半量から始め、慣れを見ながら徐々に拡大するのが良いでしょう。指導担当者は「やり方を見せる」「実演後に一緒にやる」など、段階的な伴走型支援を意識しつつ、進捗確認用のチェックシートで状況を記録しておくと、管理しやすくなります。

なお、切り出した業務を試行する際には、作業量、理解度、負担感、支援の必要度などを現場で評価することも大切です。「一部の障がい者に負担が集中している」「業務内容を理解してもらいにくい」という場合などには、必要に応じて業務内容や手順を微調整しましょう。

【グリーンリンクラボ担当者コメント】

定着支援では“できたこと”の振り返りが重要です。本人の成長と企業の理解が進み、長期雇用につながります。

【ステップ6】業務定着と支援体制の整備

業務切り出しの運用を進める際には、障がい者が業務が安定して実行できるように、定期的なフォロー体制を構築しましょう。

どれほど丁寧に設計した業務でも、実際にやってみないと見えない課題はあります。

また、本人の成長や業務環境の変化に合わせて、職務内容や支援方法も柔軟に見直していく必要もあります。そこで以下に、フィードバックの基本ルールをまとめました。

| ポイント | 解説 |

|---|---|

| 定期面談を実施する | 月1回〜週1回など状況に応じて実施。本人の気づきも引き出す |

| 書面・記録に残す | 口頭のみでなくチェックシートや日報を活用 |

| 双方向の姿勢をとる | 一方的な指導ではなく「相談」「共有」の場として設ける |

| 小さな成功を承認する | 成果だけでなく“過程”を認めて自信につなげる |

たとえば、支援担当者を現場に配置し、週1回、月1回などの定期フィードバックを実施します。その際には、「よくできた点」「困っていること」「改善点」を共有するなど、フィードバックの仕組みづくりをすることで業務効率の改善や、作業ミスの防止につなげられます。

あわせて、職務範囲を見直し、次のステップアップをどうするかをチームで検討します。例として「記録入力」→「請求書チェック補助」→「発注業務サポート」といった動き方が重要です。

また、同時並行で、職場内での理解促進や、障がい特性に応じた合理的配慮も継続的に実施しましょう。障がい者雇用および業務の切り出しは、社員全員からの理解があってこそ成り立つため、障がい者の方はもちろん一般社員へのフォローアップも欠かせません。

【業務がないを解決】障がい別に向いている業務内容例

「任せる業務がない」と悩む企業は少なくありません。しかし、実際には“向いている業務”が見えていないだけで、適切に切り出し・整備をすれば、多くの仕事は十分に任せられます。

ここでは障がいの種別ごとに、実務でよく導入されている業務例や、その適性理由を解説します。

身体障がいの方に向いている業務例

身体障がいの方には、視覚・聴覚・上肢下肢機能などの特性を考慮しながら、判断力・集中力を活かせるデスクワーク系の業務が適しています。

| 業務カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| データ処理・PC作業 | データ入力、台帳管理、帳票整理、文章作成 |

| 事務補助 | 書類整理、郵送準備、ファイリング |

| 検品・チェック | 書類の誤記確認、画像チェック、帳票の照合 |

| 技術系作業 | CAD補助、画像処理、Webサイトチェックなど |

移動や姿勢に制限があっても、IT機器・支援器具の導入や作業環境の調整をしておくことで、一定の生産性が担保できます。また、パターン処理や書類確認などの正確性を活かした業務とも相性が良いです。

知的障がいの方に向いている業務例

知的障がいのある方には、手順が明確で、反復性のあるシンプルな作業が適しています。そのなかでも、次のように視覚的な手順書やルーチン化された環境との相性が良く、定着率も高まります。

| 業務カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 清掃・整理 | オフィス清掃、ゴミ収集、給湯室・会議室整備 |

| 補助業務 | 備品管理、伝票整理、在庫チェック、シール貼り |

| 単純作業 | 梱包、封入、シュレッダー、書類回収・配布 |

| 工場内作業 | パーツ組立、検品、袋詰め などの軽作業全般 |

段階的な指導とサポートがあれば、多くの軽作業・補助業務を安定してこなせます。成功体験を積みながら少しずつ業務範囲を広げていく「積み上げ型モデル」が効果的です。

精神障がいの方に向いている業務例

精神障がいのある方には、静かで安定した環境下で、自分のペースで進められる業務が向いています。次のように、コミュニケーション過多やマルチタスクを避け、個別に集中できるタスク選定が重要です。

| 業務カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| デスクワーク | 書類スキャン、画像処理、伝票チェック、入力業務 |

| IT系補助作業 | テストデータ作成、ツール操作、ファイル管理 |

| ルーチン業務 | 日次作業チェック、ファイリング、名刺管理など |

| パターン処理 | 画像検証、数字の突合・仕分け、帳票確認など |

精神障がいをお持ちの方は、体調の波やストレスへの感受性が高いため、職場環境と作業設計がフィットすれば、高い集中力や正確性を発揮できるケースも少なくありません。業務の見通しが立ちやすい内容にすることが成功の鍵です。

部署・部門別・業界別の具体的な事例

「障がい者に任せられる仕事は限られている」と感じる企業担当者も多いですが、実際には多くの部署や業種に、活用可能な業務がいくつも存在します。

ここでは、現場で導入されている具体的な切り出し事例を「部門別」「業界別」に分けて紹介します。自社の状況に置き換えて参考にしてみてください。

部署・部門別(人事・総務・IT・経理・庶務など)

どの部署にも次のような、「繰り返し型業務」「見えにくい雑務」が存在します。

| 部署 | 切り出し事例 | 支援ポイント |

|---|---|---|

| 人事 | ・面接日程調整表の入力 ・応募書類の仕分け ・書類等のスキャン |

スケジュール管理や書類処理はルール化しやすい |

| 総務 | ・郵便物の受け取り ・郵便物の仕分け ・備品管理表の更新 |

見落とされがちな日常業務を整備する |

| IT | ・機器管理リストの更新 ・マニュアルの印刷 ・製本 |

手順が明確でミスが少ない作業は適性が高い |

| 経理 | ・伝票の整理 ・日付確認 ・請求書スキャン ・ファイリング |

定型作業を工程分けすることで任せやすくなる |

| 庶務 | ・会議室の予約表入力 ・名刺のデータ化 ・書類の整理 |

単純作業からの“積み上げモデル”に最適 |

各部門での業務切り出しは「補助的・雑務的な業務」から始めることで、配属先の理解も得やすいため、段階的な職務拡大を実現できます。

業界別(製造・サービス・IT・小売・福祉など)

業界によって業務の傾向は異なりますが、次のように作業工程の一部を分離しながら、障がい者に任せられる業務を切り出していくのが有効です。

| 業界 | 切り出し業務例 | 活用のヒント |

|---|---|---|

| 製造 | ・製品のラベル貼り・検品 ・仕分け作業 |

一部工程を定型化して任せやすくできる |

| サービス | ・予約確認表の整理 ・備品の補充・点検 |

バックヤード業務が狙い目 |

| IT | ・動作検証レポート作成 ・データ整理 ・ファイル名統一 |

精神・発達障がいの方にも対応しやすい |

| 小売 | ・棚の商品前出し ・売上レポートの印刷・配布 |

時間・工程を区切って取り組みやすい業務が多い |

| 福祉 | ・利用者記録の入力補助 ・書類の封入作業 ・施設内の環境の整備や保全 |

事務処理業務での活躍が目立つ 施設内の衛生面での保全に関する業務は忙しい現場では後回しにしがち |

特に「製造」「IT」「福祉」は、業務を工程化しやすいです。マニュアル化との相性もよく、障がい者雇用の導入率も高い傾向にあります。

ちなみにNIVRの「障害者の職務設定、職務創出・再設計のためのデータブック(2024.3)」で公開されている障害者の雇用の実態等に関する調査によると、18の産業分類に属する1万5,000事業所のうち、障がい者雇用の割合の上位を製造業(13.5%)が占めていることがわかりました。次いで、医療・福祉(13.0%)、サービス業(11.6%)、運輸業・郵便業(10.8%)となり、全体の約半数の雇用を占めています。

「自社で業務を切り出せない」

とお悩みの方へ

グリーンリンクラボでは、

障がい者雇用について業務の

切り出しから始まるワンストップの

サポートを提供しています。

障がい者雇用の業務切り出しのポイントは「能力と適性の把握」

切り出した業務は、障がいを持つ人が会社で長い職業生活を送る第一歩です。

そのため、本人の業務に対する興味関心を含めた「能力と適性の把握」が今後の職場定着に大きく影響します。

ここでは、障がい者が活躍・定着するために必要な注意点を3つ解説します。

【注意1】障がい者の能力と業務適合性をチェックする

業務を切り出す際は、「誰にでもできる仕事」ではなく「本人の特性やスキルに合った仕事か」を重視することが重要です。

アセスメントや支援機関の情報を活用し、無理のない業務設計を行いましょう。本人の得意分野や希望もヒアリングしながら適切にマッチングすることが、定着と活躍につながります。

【注意2】社内体制構築・職場環境整備に力を入れる

いくら業務を整えても、受け入れ側の体制や環境が不十分では定着しません。次のように、チーム全体での理解と協力体制を築くことが不可欠です。

- 現場社員への説明会

- 指導担当の設定

- 配慮の共有

また、座席や照明、ICTツールなど物理的な環境調整も「合理的配慮」として準備しましょう。

【注意3】業務切り出し後のフォローアップを実施する

業務切り出しは配属して終わりではなく、定期的な振り返りと改善が不可欠です。

たとえば、週1回の面談や簡単な日報チェックを通じて、業務の進み具合や不安の有無を把握し、柔軟に調整しましょう。必要に応じて業務を変更・拡張し、成長ややりがいにつながる工夫を続けることが大切です。

障がい者雇用の業務切り出しに適用できる助成金・支援制度

障がい者雇用や業務切り出しの実施にあたっては、行政の支援制度を活用することで、コストや負担を大幅に軽減できます。

ここでは、ハローワーク・ジョブコーチ制度と、厚労省による代表的な助成金を紹介します。制度を理解し、コストを抑えられる障がい者雇用をスタートしましょう。

ハローワーク・ジョブコーチ活用

ハローワークでは、次のような障がい者雇用に関する幅広いサポートが受けられます。

- 採用前後の相談

- マッチング支援

- 職場実習の導入

また「ジョブコーチ支援事業」を利用すると、専門家が職場に訪問して定着支援を実施してくれるのが魅力です。配属初期のフォローや社内体制づくりにも役立ちます。

厚労省制度・助成金活用(特定求職者雇用開発助成金など)

厚生労働省が提供する「特定求職者雇用開発助成金」は、障がい者を継続雇用する企業に対して、1人あたり最大240万円(重度・45歳以上の場合)を助成する制度です。

ほかにも「トライアル雇用助成金」など、障がい者雇用のコストを抑えられる制度が豊富に提供されています。

障がい者雇用の業務切り出しについてよくある質問【FAQ】

どんな業務が切り出し対象になる?

定型的で手順が明確な業務、属人化していない補助作業、集中力を要する検証・照合作業などが対象です。部署に眠る「雑務」や「軽作業」を工程分割することで、任せられる業務が自然と見えてきます。

障がい者本人にとって業務切り出しのメリット・デメリットとは?

メリットは、自分の特性に合った業務に集中できることや成功体験を積みやすいことです。また、デメリットとしては、単調すぎる業務だと飽きや孤立感が生まれやすいといったものがあります。継続的な雇用のためにも、成長設計やローテーションが重要です。

社内調整はどのように進めるべき?

助成金の申請方法とタイミングは?

助成金は「雇用前後の手続き」が重要です。事前にハローワークへ求人を提出する条件があるほか、雇用後の一定期間内に計画書の提出が必要な場合もあります。採用計画段階で支援機関に相談し、申請タイミングを逆算して準備しましょう。

企業の障がい者雇用が進まない理由や課題とは?

「任せられる仕事がない」「職場の理解が不十分」「業務切り出しや支援体制のノウハウ不足」などが課題です。まずは現場の業務を棚卸しし、できるところから小さく始めることが成功への第一歩です。

障がい者雇用では単純作業しか任せられないって本当?

誤解です。適切に業務を整備すれば、PC作業、画像チェック、データ集計、Web検証など幅広い職種で活躍できます。むしろ単純作業だけに固定すると定着率が下がるため、成長余地ある設計が重要です。

一般雇用への切り替え時に注意すべきポイントはある?

業務の安定や定着が進み、本人の希望や能力が伴えば一般雇用への切り替えは可能です。ただし急な変更はストレスになるため、役割や処遇の変化について段階的に説明・相談しながら進めることが大切です。

支援機関の活用はどのようにすればいい?

地域のハローワークや障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などが相談先になります。採用前のマッチング、業務設計、職場定着支援、助成金の案内まで幅広くサポートが受けられます。

まとめ|障がい者雇用の業務切り出しを成功させるために

障がい者雇用の成功は、単なる人数の確保ではなく「どのように働いてもらうか」にかかっています。そして業務の切り出しによる能力と適性の把握は、その第一歩です。

目的設定から業務の可視化、社内体制づくり、支援制度の活用まで、一つひとつのステップを丁寧に行えば、障がいのある方の“活躍の場”は確実に広がります。小さな業務からでも構いません。まずはできる範囲で見直しをはじめ、持続可能な雇用の仕組みをチームでつくっていきましょう。

監修

鈴木 勇(スズキ イサム)

株式会社ミチルワグループ Green Link Lab.富山 チーフマネージャー

1990年東北福祉大学卒業後、障害者職業カウンセラーとして、約20年にわたり全国各地の地域障害者職業センターに勤務。障がい者雇用対策の拡充とともに各地に導入されていく「職業準備支援」「ジョブコーチ支援」「リワーク支援」などの新規事業に携わってきました。2014年からは富山県の発達障害者支援センターで成人期の就労支援を担当。2023年からは社会福祉法人の相談支援専門員として勤務しています。2025年4月から現職。

無料オンライン相談

無料オンライン相談