障がい者雇用のメリット・注意点とは?助成金・課題を企業目線で徹底解説【2025年版】

「障がい者を雇用するメリットって本当にあるの?」

「企業にとって負担では?」

といったことを考えていませんか?

障がい者雇用は「法令遵守」にとどまらず、組織の成長・ブランディング・持続可能な経営にもつながる大きなチャンスです。

この記事では、2025年最新の助成金や法定雇用率の動向を踏まえながら、企業と本人の両視点から「障がい者雇用のメリット・注意点」を徹底解説します。

目次

障がい者雇用とは?なぜ必要?

障がい者雇用とは、障害をもつ人がその能力を発揮し、継続的に働ける環境を企業が整えて雇用する仕組みのことです。

日本では、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」にもとづき一定規模以上の企業に対して、障がい者の雇用が義務付けられています。まずは、企業における障がい者雇用の概要について、わかりやすく解説します。

障がい者雇用に企業が取り組む意味・義務(法定雇用率に注意)

障がい者雇用は、企業にとって「義務」というだけではなく、社会的責任や企業価値向上の観点からも重要です。

たとえば、日本では2024年4月から民間企業の法定雇用率が2.5%(令和6年4月〜8年6月)まで引き上げられました。

民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

引用:厚生労働省「事業主の方へ」

上記のルールに違反すると、厚生労働省から計画作成命令・勧告・特別指導が入り、企業名が公表されるほか、30万円以下の罰金に処される可能性もあります。また、障害者法定雇用率を未達成の場合には、不足する障がい者1人あたり月額5万円の「障害者雇用納付金」を課される点にも注意しなければなりません。

(参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」)

障がい者雇用の現状|企業で雇用が進まない理由とは?

法律で障がい者雇用に関するルールが整備されましたが、2025年現在、まだまだ障がい者雇用が進んでいません。その背景には、次のような企業の理由が関係しています。

- 業務設計ができていない

- 障がい者雇用に関する理解が不足している

- 定着支援体制に不備がある

たとえば、厚生労働省が公開している「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、現在の障がい者雇用数は約67万7,000人、実雇用率は2.41%と、法定の2.5%に届いていません。さらに令和8年7月からは2.7%に引き上げられる予定であり、ハードルはより高くなります。

そのようななか、多くの企業では「どの業務を任せるか不明」「障害特性への配慮が難しい」といった理由で雇用に踏み切れずにいます。また、従業員への理解促進が不足しており、現場レベルでの受け入れ態勢が整っていない企業も多いのが実情です。

障がい者雇用の実雇用率が13年連続で過去最高に

「労働政策研究・研修機構」が実施した2024年度の調査によると、民間企業に雇用されている障がい者数を障がいの種類別にみると、全体的に雇用率が延びていることがわかりました。

- 身体障がい者が36万8,949.0人

(前年比2.4%増) - 知的障がい者が15万7,795.5人

(同4.0%増) - 精神障がい者が15万717.0人

(同15.7%増)

実雇用率が13年連続で過去最高を更新していることも含め、障がい者雇用は現代の企業経営にとって欠かせない施策のひとつだと言えます。

障がい者雇用と一般雇用との違いとは?

障がい者雇用と一般雇用には、採用から就業までのあらゆるプロセスで次のような違いがあります。

| 比較項目 | 一般雇用 | 障がい者雇用 |

|---|---|---|

| 雇用義務 | 法定なし | 法定雇用率2.5%あり |

| 配慮義務 | 特になし | 合理的配慮が義務 |

| 助成制度 | 一般的に対象外 | 多数の支援制度が存在 |

| 勤務体制 | 一律運用が多い | 柔軟な就労時間・通院配慮あり |

障害者雇用促進法により、企業は障がい者に対して「合理的配慮」を講じる必要があります。たとえば、視覚障がい者には拡大読書器の導入、精神障がい者には通院配慮や勤務時間の柔軟化などに対応していくことになります。

また、育児期間は仕事と育児の両立の支援のための配慮をする、介護が必要なときは介護休暇等の勤務体制の配慮をするなど、詳細な対応は一般雇用と変わりません。

以上より、障がい者雇用は「特別なもの」ではなく「適切な支援を行えば十分に戦力化できる雇用形態」です。制度上の違いを理解し、適切な雇用環境を整えることで、企業と本人双方にとって成果ある雇用につながります。

企業が知るべき障がい者雇用のメリット

障がい者雇用には、企業が得られるメリットが複数あります。

助成金や税制優遇をはじめ、多様な人材の活用による組織の活性化、CSR(企業の社会的責任)の向上にもつながるため、ここでは、企業目線で見た5つのメリットを紹介します。

- 助成金・税制優遇でコストを削減できる

- イノベーション・人材多様化で組織活性化につながる

- CSR・ブランディング強化が可能となる

- 適材適所への配置展開が可能になる

- 作業の見える化・マニュアル化が進む

【企業メリット1】助成金・税制優遇でコストを削減できる

障がい者を雇用する企業は、助成金や減税措置を活用できます。その結果、採用や育成にかかるコストを大きく抑えることが可能です。

たとえば厚生労働省や地方自治体では、障がい者を雇用した企業に対して次のような助成金を用意しています。

- 雇用開始時の初期費用を補助する「特定求職者雇用開発助成金」

- 継続的な雇用支援を行う「障害者雇用安定助成金」

一定の条件を満たせば、法人税や事業所税の軽減措置が受けられるケースもあるため、単なる支援ではなく「経営資源」としての活用も可能です。採用にかかるコストやリスクを軽減しながら、多様な人材活用を実現する一手となります。

【グリーンリンクラボ担当者コメント】

助成金や税制優遇については「障がい者雇用で活用できる最新助成金・支援制度【2025年最新版】」で詳しく解説しています。あわせてチェックしてみてください。

「どの助成金が使えるのかわからない…」

とお悩みの方へ

グリーンリンクラボでは、

企業ごとの雇用状況に応じた

助成金診断・申請サポートを

実施しています。

【企業メリット2】イノベーション・人材多様化で組織活性化につながる

障がい者雇用は、単なる戦力の補填ではなく、組織に「新たな視点」や「多様な価値観」をもたらしてくれます。

例として、ユニクロを展開するファーストリテイリング社では、障がいをもつ従業員の声を商品や現場に反映。障がい者雇用をきっかけに生まれる「気づき」は、業務改善や組織風土の変革につながります。多様な人材が活躍する環境こそが、次世代企業の競争力の源となるのです。

(参考:ファーストリテイリング株式会社「多様性の尊重」)

特に、企業で障がい者雇用が進むと、障がいのある方が安定した収入を得られるようになり、地域での消費が活発になります。さらに、障がいのある方を地域の大切な消費者・市場として捉え、自社の商品やサービスの開発に結びつけることで、新たな企業価値を生み出すことも可能です。

【企業メリット3】CSR・ブランディング強化が可能となる

障がい者雇用に取り組めば、企業の社会的責任(CSR)を果たすだけでなく、社外からの信頼獲得やブランドイメージ向上にもつながります。

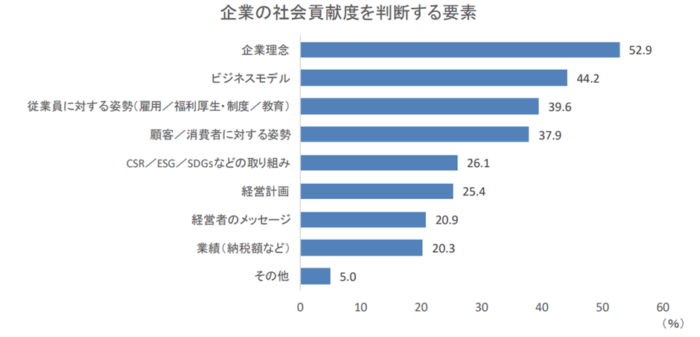

実際、就職活動においては、企業の社会的取り組みを重視する学生・求職者が年々増加している状況です。(全体の26.1%が重視)

また、就活生だけではなく、ESG投資(環境・社会・ガバナンス)を評価軸とする投資家からも、障がい者雇用の取り組みが注目されています。さらに地方自治体では、障害者雇用企業に対する「物品調達」「入札」等の優遇措置が講じられているなど、障がい者雇用の推進が事業の活発化にもつながります。

例1:福岡県福岡市「社会貢献優良企業優遇制度(障がい者雇用促進事業)」

例2:兵庫県「障害者雇用促進企業(優先発注制度)」

以上より、障がい者雇用が巡りめぐって正規採用や投資のきっかけになる点は、企業にとって大きなメリットだと言えるでしょう。

【企業メリット4】適材適所への配置展開が可能になる

障がい者雇用をきっかけに企業全体の業務内容を見直せば、社員一人ひとりの適性に応じた「適材適所」への配置を進めやすくなります。

たとえば、障がい者を企業へ受け入れる際には、業務の棚卸しや業務分担の見直しを行う必要があります。また、見直しプロセスでは、障がい者の業務だけではなく、既存社員の業務見直しにもつながるため、次のように障がい者を雇用する前よりも「得意な業務に集中できる環境」をつくりやすくなるのがメリットです。

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| 業務最適化 | 得意分野を明確にすることで、業務効率とミスの低減を実現できる |

| 人材活用 | 高齢社員・子育て世代も含めた柔軟な配置がしやすくなる |

このきっかけづくりは、企業にとって、無駄のない組織運営を可能にする「副次的メリット」と言えるでしょう。

【企業メリット5】作業の見える化・マニュアル化が進む

障がい者雇用を実施すれば、それを機に業務の「見える化」「マニュアル化」を進めやすくなります。

まず、障がい者がスムーズに業務を遂行できるようにするには、「誰が・いつ・どこで・何をするか」を明文化し、業務手順を明確にしなければなりません。結果として、それまであいまいだった属人的な業務が整理され、全社員が活用できる標準化資料(マニュアル、チェックリスト、フロー図など)として整備できるのがメリットです。

障がい者雇用に必要な工夫は、「会社全体の生産性」「業務効率」の向上に直結するため、業務の標準化を促進するためにも、障がい者雇用をきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

企業が直面しやすい障がい者雇用の注意点・課題

障がい者雇用は、企業に多くのメリットをもたらす一方で、さまざまな課題にも直面します。

ここでは、企業が抱えやすい障がい者雇用の注意点・課題を5つに分類し、それぞれの対策のヒントとあわせて紹介します。

- 採用後の業務切り出し・定着支援の負担がかかる

- 配慮不足による離職リスクがある

- 任せる仕事が見つからない場合がある

- 安全性や生産性への懸念がある

- 社内の理解が進まない

障がい者雇用を進めたいが

「不安や負担が大きい」と感じる方へ

グリーンリンクラボでは、業務の切り出しや

定着支援の体制構築をトータルでサポートしています。

【注意点1】採用後の業務切り出し・定着支援の負担がかかる

障がい者を採用したけれど「どんな業務を任せるか」「どう定着支援するか」という点に悩み、逆に業務負担が増えるケースがあります。

特に、障がいの特性は個人差が大きく、定型的なマッチングが難しいことも少なくありません。そのため、採用後も次のようなことが負担になっています。

- 業務の棚卸し(時間やリソース的な負担)

- 個別配慮(従業員の精神的な負担)

- トライアル期間での観察(担当者が手離れできない負担)

また、支援担当者の配置や社内での調整コストも発生し、「即戦力」的な雇用と比べて初期段階のサポート負荷が大きくなることが課題です。

以上のように、採用後の業務設計や支援はたしかに手間がかかりますが、外部支援制度や段階的な導入で乗り越えられます。初期対応を丁寧に行うことが、結果的に長期的な定着と企業メリットの最大化につながります。

【グリーンリンクラボ担当者コメント】

初期設計が不安な場合は、地域障害者職業センターのジョブコーチや外部機関の活用を検討するのがおすすめです。費用も助成制度でカバーできる場合があります。

【注意点2】配慮不足による離職リスクがある

企業のなかで「障がいの特性」に対する十分な配慮がなされない場合、離職率の上昇や職場内のトラブルにつながるリスクがあります。

たとえば、精神障がいのある方だと、勤務時間や業務量、指示の出し方に配慮が必要です。しかし実際の現場では、上司や同僚の理解不足によって、過度な負荷がかかり、短期間での離職に至るケースもよくあります。

特に配慮のズレは、障がい者本人のメンタル面に大きな影響を及ぼして、パフォーマンスの低下や職場不適応につながってしまうため、障がい特性の「見える化」ツールを導入したり、上司・同僚への継続的な研修をしたりと、職場の風土として根付かせる取り組みが重要です。

【注意点3】任せる仕事が見つからない場合がある

障がい者雇用について、採用したい想いはあるものの「自社の場合、どの業務を任せればよいかわからない」という部分で立ち止まり、雇用が進まない企業も少なくありません。

特に、業務の棚卸しが不十分であるほか、「障がいがあるから難しい」と決めつけてしまうと、任せられる業務が見つからず、活用できないまま終わるリスクがあります。

実際には、障がい者に任せられる業務が「ない」のではなく、「見つけられていない」だけのケースがほとんどです。業務の見直しや役割分担の再設計に取り組むことで、任せる仕事を見つけやすくなります。

【注意点4】安全性や生産性への懸念がある

障がい者雇用に対して「現場での事故リスクが高まるのでは?」「健常者より生産性が劣るのでは?」という懸念を持つ企業も少なくありません。

特に次のような、現場作業が多く「安全管理」が厳格に求められる業種では、障がい者の作業中に起こりうるミスや事故への不安が先立ちます。

- 製造業

- 物流業

- 建設業

また、精神障がい者の場合は突発的な体調不良やストレスによる休職リスクもあり、業務の安定性や納期への影響を懸念する声があるのも事実です。一方で、これらの懸念の多くは「誤解」や「先入観」によるものであり、実際には適切な配慮と配置によって安全かつ高い生産性を実現している企業も増えています。

安全性や生産性に対する懸念は「準備不足」「教育不足」から生まれやすいため、業務の見える化や社内教育に取り組んで、リスクをゼロに近づけていくことが大切です。

【注意点5】社内の理解が進まない

障がい者雇用を成功させるためには、現場の社員や管理職の「理解」「協力」が不可欠です。しかし、社内の意識が追いつかないことで次のような問題が発生するケースがあります。

- 「なぜ配慮が必要なのか」が共有されておらず、同僚の不満が噴出する

- 上司が障がい特性に配慮できず、誤った指示を出してしまう

- 見えない障がい(精神・発達)に対する“甘え”という誤解が生まれる

- 支援担当者の業務負荷が集中し、他業務に支障が出る

社内の理解不足は、制度以前の問題として障がい者雇用の壁になります。

理解促進は簡単に進むものではありませんが、社内教育と対話の積み重ねが、心理的安全性の高い職場づくりにつながっていくと覚えておきましょう。

企業が把握しておきたい「働く本人」のメリット・注意点

障がい者雇用は企業側の視点だけでなく、「働く本人」にとっての影響も重要です。

ここでは、企業側が理解しておくべき障がい者本人が感じるメリットと注意点を紹介します。

【メリット】

- 社会参加・経済的自立が可能となる

- 安定した雇用機会を獲得できる

- 社会人としての自覚が持てる

【注意点】

- 賃金・キャリアの制限あり

- ストレスやプレッシャーがついてくる

【本人メリット1】社会参加・経済的自立が可能となる

障がい者雇用は、本人にとって「社会とつながっている実感」と「収入による自立」をもたらします。

本人の生活リズムの改善、人間関係の広がり、自己肯定感の向上につながるほか、企業側にとっては、障がい者の離職を防ぎ、雇用率の維持・向上を目指しやすくなるのがメリットです。

【本人メリット2】安定した雇用機会を獲得できる

障がい者が「長く働ける職場」を確保できるのが、障がい者雇用のメリットです。

たとえば、法定雇用率の整備や助成金制度の提供により、企業は障がい者の継続雇用に積極的になりました。その結果、短期離職が繰り返されがちだった人でも安定的な就業機会を得やすくなります。

障がい者は安定した職を手にすることができ、企業は定着率が上がることで、採用・教育コストを削減できるのがメリットです。

【本人メリット3】社会人としての自覚が持てる

企業が障がい者雇用に取り組めば、障がい者本人が「責任ある行動」をとれるようになり、社会人としての成長を促しやすくなります。

たとえば、障がい者が次のような基本的な行動を繰り返すことで、障がいの有無にかかわらず「社会に貢献している」という自覚が芽生えるでしょう。

- 日々の出勤

- 報連相

- 期限厳守

日々の成長が他者との関係構築にもつながっていくため、チーム内での責任感が波及し、若手社員や中堅層の意識向上にも役立ちます。

【注意点1】賃金・キャリアの制限あり

障がい者は「簡易な作業」ばかりを任されやすいため、給与やキャリア形成に不満が出るケースもよくあります。

特に多いのが、配慮の名のもとに本人のポテンシャルが十分に生かされず、ルーティンワークに固定されてしまうケースです。本人はやりがいを感じられず、能力の伸びしろを諦めてしまい、離職につながってしまうかもしれません。

障がい者を正当に評価しなければ、企業の障がい者雇用率を達成できなくなります。持続的な障がい者雇用を実現するためにも、スキル評価や異動機会を設けるなど、成長機会の提供を検討することが大切です。

【注意点2】ストレスやプレッシャーがついてくる

障がいのある方にとって、一般就労は福祉的環境とは異なり、期待や業務プレッシャーが大きなストレス要因になることがあります。

「健常者と同じ環境で働いているのだから、同じ成果を出すべき」といった無言の圧力や、「失敗できない」という緊張が積み重なり、メンタル不調や体調悪化に至ることも少なくありません。

その結果、突発的な休職が増え、業務調整コストや周囲に影響を及ぼしてしまう場合もあります。休職リスクを避けるためにも、面談・相談体制の整備はもちろん、上司向けのマネジメント研修を導入するなどの対策が必要です。

障がい者雇用で活用できる最新助成金・支援制度【2025年最新版】

障がい者雇用には、企業側が負担と感じやすい「採用コスト」「定着支援費用」をカバーするために、国や自治体からの助成金制度が複数用意されています。

ここでは、2025年現在利用可能な主要助成金とその活用法について紹介します。

【制度1】特定求職者雇用開発助成金

「特定求職者雇用開発助成金」は、障がい者を新たに雇用する企業に対し、最大240万円の支給を受けられる助成金です。

- 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等|最大60万円

- 重度障害者等を除く身体・知的障害者|最大120万円

- 重度障害者等|最大240万円

※短時間労働者以外の場合

ハローワークや職業紹介事業者の紹介を通じて、就職困難者を新規雇用した企業に対して助成金を支給する制度であり、身体・知的・精神障がい者いずれも対象となります。

初期雇用にかかるコストを軽減できるため、「雇いたいけど費用が不安」という企業にとって大きな後押しになるでしょう。

【制度2】精神障害者雇用安定奨励金

「精神障害者雇用安定奨励金」は、精神障がい者の継続雇用・定着支援に特化した助成金です。以下に、取り組みごとの支給額を整理しました。

| 取組名 | 内容 | 支給額上限 |

|---|---|---|

| 1. 専門家の活用 | 精神障害者支援専門家(精神保健福祉士等)を新たに雇用または委嘱する | 対象経費の1/2 (上限100万円) |

| 2. 専門家の養成 | 社員を精神障害者支援専門家として養成(養成課程を履修・修了) | 対象経費の1/2 (上限100万円) |

| 3. 社内理解の促進 | 従業員に精神障害者支援に関する講習を受講させる | 対象経費の1/2 (上限25万円) |

| 4. ピアサポート体制の整備 | 社内の精神障害者を支援担当者として配置 | 対象経費の1/2 (上限25万円) |

| 5. 代替要員の確保 | 休職した精神障害者の代替要員を雇用 | 代替要員の賃金 (最大6か月分、上限100万円) |

| 6. セルフケア講習 | 新たに雇用した精神障害者にストレスケア講習を受講させる | 対象経費の1/2 (上限25万円) |

精神障がい者は、職場環境やコミュニケーションのズレから離職率が高い傾向にあるため、その特性に配慮した職場支援に対して、国が一定額の奨励金を支給しています。

精神障がい者を定着させるためには「制度&支援体制」の両立が不可欠ですので、支援の質を高めるためにも、奨励金の活用を検討してみてください。

【制度3】その他助成金一覧

障がい者雇用に関連する助成金は、ほかにもさまざまな目的・対象に応じて用意されています。目的に応じて活用することで、費用面の不安を軽減し、雇用の質を高めることが可能です。

| 制度名 | 最大支給額 |

| 障害者トライアルコース | 【精神障がい者】 月額最大8万円を3か月 月額最大4万円を3か月 (最長6か月間) 【それ以外】 月額最大4万円 (最長3か月間) |

| 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業 | 3つのコースがあり、支援内容に応じて変動 |

| 障害者作業施設設置等助成金 | 最大450万円(内容により) |

助成金制度は「採用前」「採用時」「採用後」それぞれのフェーズに応じて充実しています。制度を上手に組み合わせて活用することで、費用負担を抑えつつ、継続的な雇用と支援体制の構築が可能になります。

助成金の申請ステップ

障がい者雇用に関する助成金は、段階的な手続きを正しく行えばスムーズに受給できます。以下に、効率よく申請・受給する手順をまとめました。

※以下のステップは、あくまで目安です。詳しくは各助成金の公式サイトをご確認ください。

| ステップ | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| STEP1 | ハローワークまたは紹介機関からの採用 | 自社募集では原則対象外になる制度もある |

| STEP2 | 採用計画の策定・雇用契約書の整備 | 雇用期間・賃金・就業時間の記載を明確に |

| STEP3 | 雇用開始から指定日数経過後、申請書類提出 | 通常は6か月後・12か月後に分割申請が目安 |

| STEP4 | 書類審査・必要に応じた追加書類対応 | 提出ミスが多いのは出勤簿や賃金台帳など |

| STEP5 | 審査通過後、支給決定 → 銀行口座に振込 | 審査は1〜2か月程度が目安 |

助成金は「知っているか・正しく使えるか」で大きな差がつきます。申請フローを理解して、制度を最大限活用しましょう。

障がい者雇用の進め方や

助成金申請でお困りの方へ

グリーンリンクラボでは、

法令対応から職場環境づくり、

助成金サポートまで

トータルでご支援しています。

障がい者雇用でよくある質問【FAQ】

法定雇用率が未達だと企業はどうなる?

法定雇用率を達成できない企業には、30万以下の罰金に処される可能性や、「障害者雇用納付金(1名当たり5万円)」の支払い義務が生じます(従業員数101人以上)。また、行政指導の対象となり、報告・計画書の提出を求められることもある点に注意してください。

障がい者雇用の補助金・助成金はいつ申請できる?

障がい者雇用関連の補助金や助成金(例:特定求職者雇用開発助成金)は、雇用開始後すぐに申請できるものが多く、事前準備が肝心です。要件や手続きはハローワークや労働局で確認可能。申請期限に注意が必要です。

精神障がい者を雇用する際の配慮ポイントは?

精神障がいのある方を雇用する際は、業務の明確化や過度なプレッシャーの排除、定期的な面談などに取り組むことが大切です。体調変化に気づける職場体制づくりと、通院・服薬への理解が継続雇用の鍵となります。

障がい者雇用でトラブルが起きた場合どうする?

「症状の悪化」「上司・同僚とのコミュニケーショントラブル」といったトラブルが起きた場合は、まず当事者の声を丁寧に聞き取ることが重要です。産業医やジョブコーチの助言を仰ぎつつ、客観的に解決策を検討しましょう。

まとめ|障がい者雇用は企業と社会の未来を変える

障がい者雇用は「義務」ではなく、企業の未来を広げるチャンスです。

本人にとっては自立や成長の機会となり、企業側にも多様性・組織力の強化という恩恵があります。障がい者も企業も、そして社会全体も持続的に発展していけるため、今こそ、共生社会の実現に向けた一歩を踏み出しましょう。

監修

鈴木 勇(スズキ イサム)

株式会社ミチルワグループ Green Link Lab.富山 チーフマネージャー

1990年東北福祉大学卒業後、障害者職業カウンセラーとして、約20年にわたり全国各地の地域障害者職業センターに勤務。障がい者雇用対策の拡充とともに各地に導入されていく「職業準備支援」「ジョブコーチ支援」「リワーク支援」などの新規事業に携わってきました。2014年からは富山県の発達障害者支援センターで成人期の就労支援を担当。2023年からは社会福祉法人の相談支援専門員として勤務しています。2025年4月から現職。

無料オンライン相談

無料オンライン相談